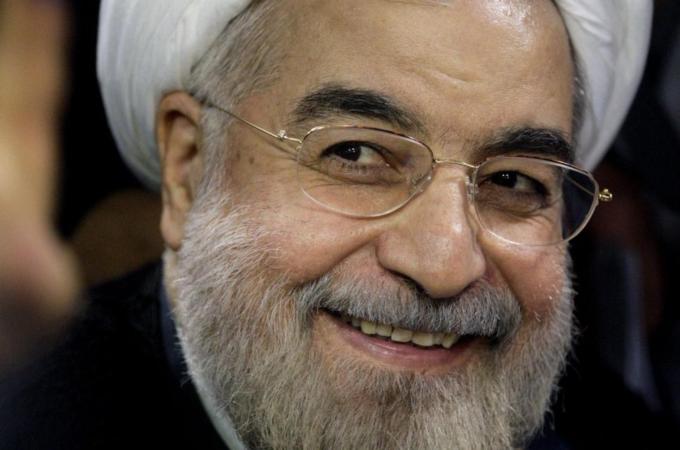

L’assemblea generale delle Nazioni Unite si sta prospettando come un appuntamento d’importanza cruciale per le sorti del mondo. Il leader più atteso sembra essere il neo Presidente della Repubblica Islamica d’Iran, Hassan Rouhani, attorno al quale gravitano argomenti di capitale interesse e strettamente collegati tra loro, quali la situazione siriana e il nucleare iraniano.

Il neo Presidente iraniano si presenta a New York con una serie di credenziali che fanno ben sperare: la mediazione iraniana è stata cruciale nella “resa” da parte di Bashar Assad per la consegna delle armi chimiche e Rouhani ha più volte dichiarato la volontà del proprio Paese a non perseguire il nucleare per fini bellici, e di avere comunque pieno mandato per stipulare un accordo in materia con le potenze occidentali. A tal proposito, Rouhani ha in programma un incontro, proprio a New York, con tutti i membri della P5 (Cina, Russia, Germania, Inghilterra, Francia), con esclusione, al momento, degli Stati Uniti. Ma lo scambio epistolare avvenuto nei mesi scorsi tra Rouhani e Obama fa ben sperare in un incontro, se non al vertice, almeno tra alti funzionali dei due stati.

Per quanto riguarda il fronte interno, Rouhani ha messo a segno una serie eventi positivi: la corsa al rialzo dei prezzi per i generi di prima necessità si è fermata (complice pure l’alleggerimento del blocco internazionale nei confronti del trasporto navale iraniano), così come si è parzialmente colmato il divario nel cambio tra il dollaro e la valuta iraniana. Alcune manovre volute dal Presidente (quali la liberazione dei social network prima accessibili solo attraverso l’uso di filtri e, più cospicuamente, la liberazione dal carcere di alcuni figure di dissidenti di spicco, quali l’avvocata Nasrin Sotudeh, ex braccio destro del Nobel per la Pace Shirin Ebadi) hanno riportato fiducia nella popolazione, spingendo verso un’unità nazionale che non si respirava dagli anni ’50, all’epoca della nazionalizzazione del petrolio da pare dell’allora ministro Mossadegh.

Ovviamente, vi sono molti scettici che attribuiscono queste timide riforme al bisogno di Tehran di allentare la pressione delle sanzioni e di allontanare la minaccia di un attacco alla Siria che avrebbe conseguenze letali anche per l’Iran. Alcuni “falchi” americani hanno applaudito il loro Presidente, Obama, per aver contribuito ad inasprire le sanzioni e aver minacciato la Siria di un attacco bellico, elementi che, secondo la loro interpretazione, avrebbero determinato l’ammorbidimento (anzi, la capitolazione), di Tehran.

Al contempo, molti altri plaudono la diplomazia che, negli ultimi tempi, sembra di nuovo animare i rapporti internazionali. Ambo le parti parlano di “rispetto reciproco”, mentre “flessibilità”, sembra essere la parola che anima i discorsi tanto di Tehran quanto di Washington. Indubbiamente, ciò rappresenta il segno positivo di una distensione che va ampliata e fortificata. Se ciò è dovuto, da parte iraniana, ai problemi economici che travagliano da tempo il Paese, certamente anche gli Stati Uniti debbono sottostare alle necessità di una crisi globale che li costringe a guardare al proprio interno, se vogliono mantenere la propria posizione negli affari mondiali.

In altra parole, anche Washington deve cambiare il proprio approccio e convogliare le proprie energie non verso una guerra logorante nei confronti di Tehran, ma verso un progetto di attiva collaborazione con l’Iran, senza il quale la regione rimarrà in uno stato di tensione, con la Siria in preda alla guerra civile, l’Iraq vittima di continui attacchi terroristici e l’Afghanistan destinato a divenire, dopo il ritiro americano, un luogo più violento e ingovernabile di quanto non fosse all’inizio del 2000.

da Giornale di Brescia, 24/9/2013.